Исследовательская работа на тему «Выполнение изделий утвари для сельского храма в технике резьба по дереву»

Художественная резьба по дереву была известна с первобытных времен фактически у всех народов в различных концах Земли. С неизменным совершенствованием орудий труда. с переходом от каменных резцов к железным инструментам мастерами осваивались новые технологии.

все более совершенные в художественном отношении виды резьбы. Давно являясь одной из важных областей народного искусства. резьба и сейчас составляет значительную часть обычных художественных ремесел.Цель данной исследовательской работы: изучить историю развития резьбы по дереву и этапы выполнения изделий утвари для сельского храма в технике резьба по дереву.

В Старой Руси дерево было более обширно используемым материалом. Вследствие относительной дешевизны и слабенькой стойкости материала до наших дней дошла только малозначительная часть старых произведений декоративно - прикладного искусства. сделанных из дерева. На основании письменных источников и по немногим уцелевшим памятникам можно судить об искусстве древнерусских столяров и плотников. чье мастерство своими истоками всходит к искусству старых славян и других народов. населявших местность современной Рф. что отыскало свое отражение в приемах резьбы и рисунке более архаичных узоров.

На российском Севере. в Поволжье. на Урале и в Сибири сохранились древесные дома 18 — 19 веков — более калоритные монументы строительной резьбы. В этих областях до начала 30 - х годов 20 века бытовали древнерусские художественные традиции декорирования жилья и утвари.

Огромное внимание крестьянские зодчие уделяли домовому декору приемы работы при резьбе по дереву. Высочайшие фронтоны крестьянских домов завершают охлупни. на концах которых вырезаны монументальные головы жеребцов либо оленей. Причелины. подзоры. полотенца. украшающие фасады. покрыты растительным либо геометрическим орнаментом. Наружняя скупость изобразительных средств присваивает этим постройкам чувство строгости.

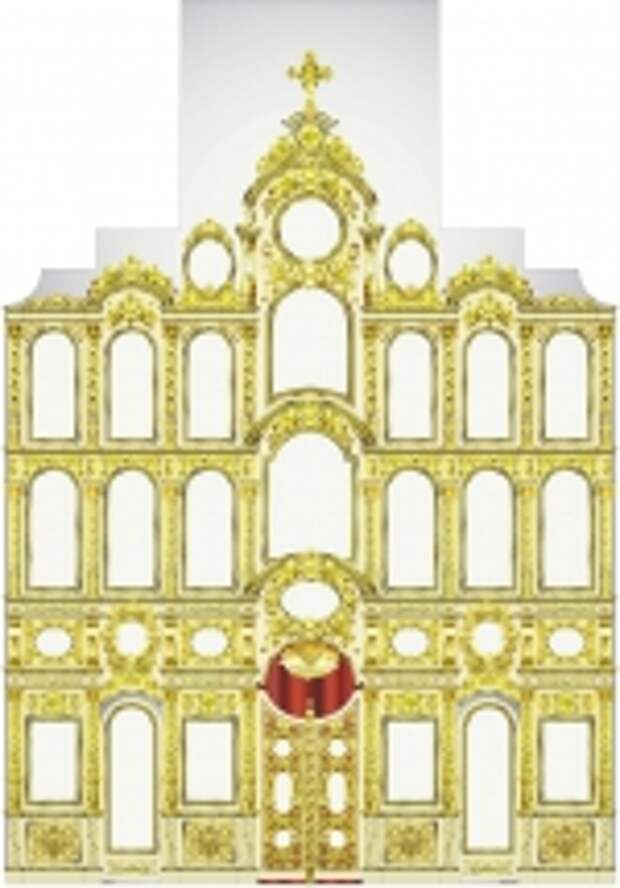

Киот, установленный в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово, г.Москва (Приложение 4)

Киот, установленный в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово, г.Москва (Приложение 4)

Еще в 20-е годах ХХ столетия на вятских рынках можно было приобрести изделия, увенчанные качественной резьбой. Длительное время древнее ремесло было разрозненно. К концу 1930-х годов кустари-ремесленники соединяются воединыжды в артели. В 1947 году артель «Победа», соединяет воединыжды 107 надомников, половина которых занимается художественной обработкой дерева. Артель выпускает шкатулки различной конфигурации, пеналы, полотенечницы, шкафчики-аптечки, оформленные геометрической резьбой и росписью.

В 1954 году артель прикольная резьба картин по дереву освоила выпуск резных шкатулок с инкрустацией. В 1955 году в артели проводится большая экспериментальная работа – применение нескольких техник при изготовлении 1-го изделия (резьба, инкрустация, выжигание, роспись), усложняется изображение, вводятся пейзажные и строительные сюжеты памятников Москвы, Ленинграда, других городов. В 1958 году мастера и живописцы артели «Победа» делают большой заказ для Глобальной выставки в Брюсселе. В этот год ассортимент предприятия насчитывает 70 видов художественных изделий и это единственная в стране промартель с таким профилем продукции.

С образованием в 1968 году Управления по производству игрушек и художественных промыслов вся деятельность по художественной обработке дерева была сосредоточена на фабрике художественных изделий «Идеал». Уже в 1970-х геометрическая резьба крепко презентация урока резьбы по дереву вошла в художественное оформление основного ассортимента фабрики «Идеал».

Из простых частей мастера-резчики научились создавать богатейшие узоры, используемые для декорации не только лишь шкатулок, да и разных предметов домашнего обихода. Используя классические элементы орнамента, мастера строят композицию изделия на круге, который позже кропотливо разрабатывается.

Незапятнанная резьба, глубочайшая подборка фона, большие детали орнамента, непременно заключенного в рамку контурной резьбы, – вот особенности шкатулок от фабрики «Идеал».

Для обогащения художественного вида изделия мастера употребляют дополнительные средства для усиления декоративности изделия, применяя в резной шкатулке природные материалы (соломку, тисненую бересту).

В текущее время преемник фабрики «Идеал» предприятие «Идеал Плюс» занимается художественной обработкой липы, березы, можжевельника, ольхи, капокорня. Ассортимент составляет порядка 350 наименований, в том числе различные по форме и размеру шкатулки, сундучки, ларцы, отдельные предметы кухонного предназначения, панно, фоторамки, настольные игры.

25 лет занимается геометрической резьбой мастер из городка Уржума Валерий Анатольевич Заболотский. Еще в детстве увлекся Валерий Анатольевич народными промыслами: резьбой по дереву, лыкоплетением, лозоплетением и предназначил возлюбленным занятиям всю свою жизнь. Свое ремесло мастер передает юному поколению, проводя занятия в «Центре дополнительного образования» городка Уржума в течение уже 18 лет. Своим личным достижением Валерий Заболоцкий считает тот факт, что большая часть выпускников его объединения «Резьба по дереву» связали поглядеть все для резьбы о дереву свою жизнь с геометрической резьбой, и это ремесло стало главным источником дохода в их жизни. В 2007 году Валерию Заболотскому решением Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Кировской области был присвоен статус мастера народных художественных промыслов Кировской области.

Многие вятские храмы сохранили иконостасы – монументы монументально-прикладного искусства. Своими высочайшим художественным достоинством они должны мастерству местных резчиков по дереву. Канонические требования, стилевые столичные веяния и местные художественные предпочтения обусловили возникновение самобытных произведений в вятском искусстве.

Каменные храмы, которые начинают строить на Вятской земле с конца ХVII века, украшались обычным высочайшим русским иконостасом, как тябловым, так и резным в стиле «московского барокко».

Самый ранешний из дошедших по сей день и выдающийся монумент местного монументального декоративно-прикладного искусства конца ХVII – начала ХVIII веков – иконостас Успенского собора вятского Трифонова монастыря. (Приложение 1) Древесный золоченый, в 5 ярусов, иконостас отличается высочайшим уровнем проф выполнения, является редчайшим прототипом «флемской резьбы».

Каплан Н. И. Митлянская Т. Другой тип местного иконостаса более статичен по общему рисунку очертаний конструкций. В членение вводятся колонны, сохраняется скульптурное оформление.

Утверждение сначала ХIХ века принципов классицизма в архитектуре вятских иконостасов повлекло за собой возникновение в почти всех композициях мотива триумфальной арки. Мотив арки стал обязательным мотивом вятских традиционных иконостасов. Арочная дуга располагалась над королевскими воротами, усиливая их значимость в композиции.

Работа над украшением иконостасов резьбой наименее регламентировалась, чем труд богомаза либо зодчего. Декоративное оформление иконостасов резьбой производилось мастерами в согласовании со своими вкусами, в особенности в этом случае, когда общая композиция создавалась резчиком. Работая над иконостасом по строительному «фасаду», мастер мог в границах отведенного ему «участка» разворачивать свою творческую фантазию, воплощая «деревянные узоры» в разные варианты. Эталоны собственного мастерства в виде рисунков мастера представляли в консисторию на утверждение.

Строгие иконостасы классицистического направления, убранные ордером, сооружались в конце ХIХ века, хотя резьба по дереву стулья с 1860-х годов под воздействием романтизма эклектики изменяются интерьеры вятских храмов. Иконостасы становятся пышноватыми: в одних случаях легкими и ажурными, в других – тяжеловесными и грубоватыми, но всегда ремесленно доброкачественными.

В протяжении веков вятские иконостасы свидетельствуют о талантливости местных мастеров, создающих уникальные, всегда шикарные и сложные по нраву украшений и изяществу работы произведения. В их замудренных формах проявились народные эстетические представления, породившие дымковскую игрушку и узоры кукарских узоров.

Славные традиции вятских резчиков иконостасов с 1986 года продолжает кировская студия мебели «Aristokrat» (до 2011 года предприятие «Пальметта»). За эти годы спецами предприятия спроектированы, сделаны и смонтированы 10-ки иконостасов в храмах разных городов Рф.

Такую резьбу еще именуют сквозной, ажурной за наружное сходство с узорами. Ее элементы не имеют фона как такого и нередко внутренних площадей фигур – все это выпиливается (прорезается – отсюда и заглавие) лобзиком либо пилой православный крест резьба по дереву. Множественными зубчатыми и ступенчатыми орнаментами декорировали наличники, фронтоны домов, также обрамляли входы над дверьми, перила лестниц и карнизов крылечек.

Российское крестьянское жилье соединяло внутри себя практичность и необычную красоту. Разные строительные детали несли определенное образное значение (античные функции идола) и в то же время игрались декоративную роль. Так, к примеру, необходимость закрыть щели, безизбежно возникающие меж бревенчатой стенкой дома и рамой окна, вызвала возникновение наличников, которые декорируют дом и являются его специфичной границей с наружным миром.

Посреди наших современников – мастеров-резчиков можно именовать имя Геннадия Яковлевича Лопатина. Он декорирует своими работами в пропильной резьбе музеи городка Кирова. Так для дома-музея писателя Салтыкова-Щедрина мастером сделаны ворота, колодец, качели, а для музея-усадьбы художника Николая Хохрякова – украшена резьбой беседка. Есть резные работы мастера и в районах Кировской области, также в других городов Рф (Москва, Красноярск, Калуга, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург). В2008 году Геннадию Лопатину решением Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Кировской области присвоен статус мастера народных художественных промыслов Кировской области.

Когда речь входит о внутреннем убранстве христианской церкви, то сначала мы представляем иконостас церкви с торжественным рядом икон. Красивый пример - древнерусский иконостас Благовещенского Собора Столичного Кремля - творение Феофана Грека, Андрея Рублева и Прохора с Городца, поражающее нас своим величием, множеством резьбы и позолоты. (Приложение 2) В маленьких православных храмах почаще инсталлируются одноярусные тябловые иконостасы, рассчитанные на один ряд икон.

Иконостасы христианских церквей отличаются многообразием, ведь сейчас нет серьезных правил, определяющих, каким должен быть иконостас. Но, очевидно, большая часть мастеров, создавая свои проекты иконостасов, стараются придерживаться старых канонов, что обеспечивает преемственность поколений и стилистическую схожесть современных и древнерусских иконостасов.

Из истории понятно, что российский иконостас – высочайший иконостас, увенчанный резьбой и позолотой – довольно поздняя форма, которая стала развиваться на Руси. В Византии же высочайшие резные иконостасы не были популярны.

Не считая того, на Руси с незапамятных времен были резьба по дереву сундук приняты православные домашние иконостасы. Таковой домашний иконостас помогает верующим при отсутствии способности помолиться в храме.

В силу того, что православный иконостас – важный элемент убранства храма, изготовка иконостаса – процесс очень ответственный и требующий огромных познаний в области церковного искусства. Резьба иконостаса должна быть выполнена идеально и отвечать всем пожеланиям заказчика.

За все те годы, которые творческие мастерские делают иконостасы на заказ, были реализованы проекты иконостасов для огромного количества храмов, расположенных по всей Рф. (Приложение 3)

Кроме иконостаса, неотъемлемой частью церковного интерьера являются киоты для икон. Киот выражает почитание, воздаваемое виду, потому его, обычно, благолепно декорируют: резьбой, басмой и т.п.

Слово «киот» – греческого происхождения и в переводе значит «ящик». Кстати, в Греции всераспространены уличные киоты, выполненные в виде маленьких часовен, вовнутрь которых помещают одну либо несколько икон, а иногда – и зажженную лампадку. Такие киоты-часовни устанавливают на дорогах, улицах, во дворах домов и монастырей, напоминая прохожим о молитве.(Приложение 4)

Киоты не только лишь украшают образа, да и защищают их от пыли, влажности, перепадов температуры и, что более важно – от излишнего (или, напротив, недостаточного) усердия прихожан, прикладывающихся к святыне то помазанным освященным елеем лбом, то накрашенными резьба по дереву столы губами.

Внутри правильно выполненного киота естественным образом формируется микроклимат, благоприятный для иконы. Киот должен подходить иконе по размеру, причем его детали не могут соприкасаться с поверхностью образа. Чтобы между красочным иконой и стеклом оставался зазор, а образ был надежно закреплен, в киотах обычно устраивают специальную рамку. Для особо ценных, старинных икон выполняют особые киоты, в каких внутренний микроклимат задается и поддерживается специальными приборами.

Киоты бывают напольными и настенными, одиночными или составляющими композиции. В больших храмах напольный киот зачастую представляет собой целую миниатюрную часовню с сенью и ступенями. В такие киоты обычно помещают особо почитаемые иконы.

Хорошо, если киоты, иконостас и прочие элементы убранства храма выполнены в едином стиле. Мастерские, работающие над церковным благоукрашением, обычно, предлагают заказчикам составить общий проект церковного интерьера, где каждая деталь будет гармонично сочетаться с прочими. Если же убранство храма отчасти сформировано – квалифицированные мастера разработают новые предметы утвари таким макаром, чтобы они подходили к уже имеющимся.(Приложение 5)

Существуют также уличные киоты, главное назначение которых – защищать иконы, украшающие фасады храмов. Такой киот обычно представляет собой достаточно массивную застекленную раму, главное требование к которой – надежность и влагонепроницаемость.

В храмах, где почивают мощи святых, можно увидеть выполненную из дерева раку, которая зачастую увенчана резной деревянной сенью. Обычно, рака представляет собой целую композицию: устанавливается на помосте или солее, куда ведут ступени, рядом с ней располагается образ святого, чьи мощи находятся внутри. Сень зрительно выделяет раку из общего объема храмового помещения. Таким макаром, прихожане, подходящие приложиться к мощам, поднимаясь к раке, входя под сень, словно оказываются в особом, сакральном пространстве, что помогает настроиться на молитвенное и благоговейное расположение человека. (Приложение 6)

Хранилищем святынь являются и мощевики (реликварии для мощей), в большинстве случаев имеющие форму ларцов. Встречаются и мощевики-витрины – настольные или подвесные, которые, на самом деле представляют собой разновидность киота. В мощевиках-витринах нередко выставляют приемы выполнение резьбы по дереву для поклонения реликвии, связанные со святыми относительно недавних времен. (Приложение 7)

В Великий Четверток, также на Успение в центре храма устанавливают специальную гробницу, на которую полагают плащаницу Спасителя или Божией Матери. Такая гробница обычно бывает торжественно украшена. Из дерева вырезают Голгофу – образ страждущего на Кресте Спасителя.

Аналои используются в храме повсеместно и имеют различные формы и назначения. На стационарных аналоях полагают святыни: иконы, мощевики. Повышенное внимание уделяется центральному аналою, на который возлагается икона праздника, богослужебное Евангелие. Такие аналои обычно бывают достаточно богато украшены резьбой, иногда – басмой, росписью или инкрустацией и составляют часть церковного убранства. (Приложение 8)

Аналои на клиросе выполняются таким макаром, чтобы сформировать удобное рабочее пространство для певчих. На клиросных аналоях обычно закрепляют лампы, а внутри них устраивают полки для хранения нот и богослужебной литературы. Также в храме необходимы складные переносные аналои.

Вдоль стен храмов нередко устанавливают скамьи и стасидии. (Приложение 9) Данные предметы церковной меблировки также могут стать достойным украшением храма.

Стасидии – это высокие кресла с подлокотниками, сиденье которых принимает разные положения, зависимо от которых в них можно сидеть, стоять прямо или оперевшись. Стасидии пришли к нам из Греции, поэтому они особенно органично смотрятся в храме, убранство которого выполнено в византийском стиле. Впрочем, стасидии встречаются и в исконно русских по архитектуре храмах, например в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры.

Скамьи также могут украсить собой храм. Нередко искусные изготовители стилизуют их под старину, украшают резными узорами, а внутри, опять резьба по дереву сургут же, устраивают емкости для хранения, где могут находиться достаточно большие предметы.

В алтаре располагаются скамьи для священнослужителей; если же храм является кафедральным собором, то на горнем месте в алтаре помещают архиерейский трон. Такая торжественность проистекает из символики православного богослужения: во время службы епископ знаменует собой Христа.

Говоря о емкостях для хранения, важно не забыть о шкафах для облачений и церковной утвари, которые обычно располагаются в диаконнике – боковой части алтаря.

В западной части многих храмов располагается так называемый свечной ящик – отгороженный прилавком уголок, где можно приобрести свечи и подать записки. Свечной ящик вместе с витринами, шкафчиками и т.п. может быть выполнен как единое целое, составляющее органичную часть церковного интерьера. (Приложение 11)

Обустраивая церковный интерьер, не следует забывать и о таких его деталях, как двери и переплеты окон. Они могут быть украшены резными крестами и узорами, общими для всей деревянной церковной утвари. Выполненные специально для храма, они составят органичную часть его убранства, завершая гармонию единого внутреннего пространства.

Наши дни – эпоха пробуждения от тяжелого семидесятилетнего сна. Она интересна тем, что современные мастера имеют широкие возможности аккумулировать опыт своих предшественников. Православные храмы украшают утварь и иконостасы, прообразами которых являются творения художников разных эпох. Что касается резьбы – можно смело сказать, что есть мастерские, которые за последние десятилетия сформировали свой, особый и узнаваемый стиль. Работы Свято-Троицкого братства г. Щигры, украшающие храмы по всей России и за рубежом, можно узнать по богатству и четкости рисунка подарки к свадьбе резьба по дереву. Обычно это достаточно высокая и плавная резьба, в какой богато представлены растительные мотивы. Работы щигровских мастеров вобрали в себя символизм и художественность произведений старинных резчиков. Они весьма разнообразны: в одном храме мы видим богато вызолоченный иконостас в стиле XVII столетия, в другом – более аскетичный, напоминающий о церковном убранстве Древней Руси. Под стать иконостасу можно подобрать и утварь: вот распятие в академическом стиле, где изображения Спасителя и предстоящих прописаны искусным иконописцем, а это – резная Голгофа в строгом древнерусском решении. Архиерейский трон, украшающий храм Курской-Коренной пустыни (об этой работе мы уже рассказывали в предыдущих выпусках «Благоукрасителя»), напоминает моленные места и троны времен царя Алексея Михайловича, расписные врата иконостасов приделов Зачатьевского монастыря Москвы возводят мысль к творениям древних ярославских мастеров.

Интересно, что недавно Свято-Троицкое братство обратилось и к созданию ювелирных изделий – панагий, крестов, также драгоценных риз для икон. Традиция древнерусских мастеров, сочетавших искусство резчика по дереву и ювелира, в наши дни получает новое звучание…

1.Абдрасимова А. А.Пользующийся популярностью тип вятского иконостаса 2-ой половины ХVIII века употребляет прием импульсивного нарастания форм к центру и ввысь при сохранении высотного ярусного строения. Б. Художественная резьба по дереву. Практическое пособие. Высшая школа, 1989г.

6. Федотов Г. Я. Дарите людям красоту. Из практики народных художественных ремесел. Книга для учащихся старших классов, 1993г.

Она производится в виде двух-, трех- либо четырехгранных выемок, образующих на поверхности узор из геометрических фигур – треугольников, квадратов, окружностей.Геометрической резьбой пышно украшались избы, культовые сооружения (иконостасы, киоты), различная мебель (столы, лавки, колыбели, сундуки, лари, крюки для рукомойников), точеная и долбленая посуда (различные чаши, ковши, солонки, подносы, ложки, жбаны) и орудия труда (прялки, ткацкие станы, вальки, швейки, пряничные доски).

Резная рака и сень Задонского Рождество - Богородицкого мужского монастыря, г.Задонск (Приложение 6)

Мощевик, установленный в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, г.Москва (Приложение 7)

Художественная резьба по дереву была известна с первобытных времен практически у всех народов в разных концах Земли. С постоянным совершенствованием орудий труда. с переходом от каменных резцов к металлическим инструментам мастерами осваивались новые технологии. все более совершенные в художественном отношении виды резьбы поделки из дерева резьба по дереву. Издавна являясь одной из важнейших областей народного искусства. резьба и сегодня составляет значительную часть традиционных художественных ремесел.

Цель данной исследовательской работы: изучить историю развития резьбы по дереву и этапы выполнения изделий утвари для сельского храма в технике резьба по дереву.

Свежие комментарии